1

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Наше издание является научно-практическим журналом, в котором публикуются основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и/или доктора медицинских наук как нашего института, так и других лечебно-учебных медицинских учреждений, интересные случаи из практики, обзоры литературы, лекции и юбилейные статьи. Журнал выходит 4 раза в год, и каждый номер имеет не менее 80 страниц. Каждая поступающая статья принимается по требованиям, проходит строгий отбор и отдается для выпуска в номер только после рецензирования и обязательного редактирования.

У нас принято одностороннее слепое рецензирование. Рецензенты уделяют особое внимание содержанию статьи и проверке данных статистической обработки, их соответствие современным требованиям.

Главный редактор журнала доктор медицинских наук, профессор Мухаббатзода Дж.К.-

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ КОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ ПРИ ОСТЕОМИЕЛИТАХ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Мирзоев М.Ш., Шакиров М.Н., Гафаров Х. О., Шакиров М.К.

Эндопротезирование костных дефектов при остеомиелитах нижней челюсти

Ключевые слова: остеомиелит нижней челюсти, эндопротез, никелид титана

Проведен анализ эндопротезирования костных дефектов у 14 больных с хроническими остеомиелитами нижней челюсти различного генеза. В качестве эндопротезов использованы различные конструкции из пористо-проницаемого никелида титана, изготовленные как промышленно, так и с учетом индивидуальных параметров с применением стереолитографической техники.

-

Изучение эволюции кальциевой сигнализациив работах великих физиологов (обзор литературы)

Гуламова Ш.Х., Шамсидинов Ш.Н., Амонов Б.П., Аминов А.Х.

ТИППМК, НИИ гастроэнтрологии, с/с лаборатория, лаборатория и/б -

НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ ПОДАГРОЙ

Абдуловв Х. Ч., Хидиров И. Ф.

Некоторые социально-гигиенические аспекты метаболического синдрома у больных подагрой

Ключевые слова: анкетный опрос, гиподинамия, подагра, суставной синдром, социально-гигиенические аспекты, суставная атака, тофус

В статье изучены медико-социальные факторы развития метаболических нарушений у больных подагрой в Республике Таджикистан. Проведен анкетный опрос 2000 населения, прикрепленного территориально к медучреждениям г. Душанбе (Городскоие центры здоровья): ГЦЗ№1, ГЦЗ№3, ГЦЗ№6, ГЦЗ№10, в анамнезе которых имелись клинические признаки суставного синдрома различной степени выраженности. Среди факторов, оказывающих неблагоприятное значение, выделены следующие: возраст, малоподвижный образ жизни, характер питания, злоупотребление спиртными напитками, курение, избыточная масса тела, ожирение.

-

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КАРИЕСОМ ЗУБОВ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ ДИФФУЗНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ

НазаровЗ.А., АхророваЗ.К., ХоловаСМ., РахмоноваН.О.

Заболеваемость кариесом зубов у больных хроническими диффузными заболеваниями печени вирусной этиологии

Ключевые слова: кариес зубов, распространенность кариеса зубов, интенсивность кариеса зубов, структура элементов показателей КПУ.

В данной статье изучены распространенность, интенсивность и структура элементов показателей КПУ у 120 больных хроническими диффузными заболеваниями печени вирусной этиологии.

-

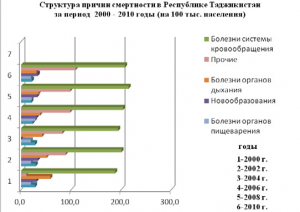

СМЕРТНОСТЬ ОТ БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

МУРАДОВ А.М., ЯКУБОВ М.Р.

КАФЕДРА ЭФФЕРЕНТНОЙ МЕДИЦИНЫ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ТИППМК

Ключевые слова: болезни органов дыхания, пневмония, хронический бронхит, бронхиальная астма, смертность

Болезни органов дыхания лидируют в общей заболеваемости населения, занимая 1-е место в структуре первичной заболеваемости во всем мире и смертность от которых находится на 4-м месте в общей структуре смертности после болезней системы кровообращения, травм, отравлений и новообразований. В работе проведен анализ показателей смертности населения от болезней органов дыхания в республике Таджикистан за период с 2000 по 2010 годы. Выявлено, что в структуре общей смертности населения от заболеваний в 2010 году болезни органов занимали 4 ранговое место, после злокачественных новообразований. В результате статистического анализа выявлена тенденция к росту смертности среди лиц трудоспособного возраста. Такое положение объясняется тем, что большинство лиц трудоспособного возраста из-за страха потери работы, несмотря на плохое самочувствие, продолжают работать и это приводит к позднему началу тера¬пии и присоединению осложнений. В 2002 году смертность от пневмоний в республике оставалась на достаточно высоком уровне, что связано с поздним обращением за медицинской помощью, врачебными ошибками при диагностике заболевания и неадекватным подбором терапии. Вто¬рыми по частоте смертности в 2002 году следовали острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей. На основании структурного анализа причин смертности от хронических болезней нижних дыхательных путей, констатируется, что наибольший вклад в формирование этого показателя принадлежат смертности от бронхита, астмы и других респираторных болезней, поражающих, главным образом, интерстициальную ткань. -

ВЛИЯНИЕ ОРГАННЫХ ДИСФУНКЦИЙ НА ИСХОД ОСТРОГО ПЕРИОДА У БОЛЬНЫХ С ПОЛИТРАВМОЙ

СИРОДЖОВ К.Х.

КАФЕДРА ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ ГОУ ИПОВСЗ РТ

Цель исследования. Улучшение результатов диагностики и лечения острого периода политравмы путём оценки метаболической дисфункции головного мозга у больных сочетанной черепно-мозговой травмой.

Материал и методы. В работе анализированы результаты диагностики и лечения 86 пострадавших с сочетанной травмой (61 мужчин, 25 женщин с преобладанием лиц мужского пола трудоспособного возраста). Для анализа полученных данных больные разделены на 2 группы: I — 47 (54,7%), у которых исследовалась ярёмная венозная кровь, тактика лечения на основе ортопедического damage control выполнялась в 4 этапа; II — 39 (45,3%), которым применены общеизвестные методы диагностики и лечения.

Всем больным проводилось комплексное клиническое и специальное обследование. Метаболическая активность головного мозга изучена путём исследования показателей гемокоагуляции, реологии и электролитов ярёмной ве¬нозной крови.

Результаты. Целенаправленное проведение комплекса консервативного и хирургического лечения больных в остром периоде снизило удельный вес осложнений у больных первой группы (с сочетанной ЧМТ) на 7,3% (тактика лечения на основе ортопедического damage control), неудовлетворительные результаты лечения — на 4,8% и койко-дни — в среднем на 6,1% по сравнению с идентичными показателями у больных второй группы, которым были применены общеизвестные методы диагностики и лечения компонентов сочетанной травмы.

Анализируя показатели электролитного обмена, мы убедились, что по мере тяжести повреждения происходит ретенция Na+ в эритроцитах и Na+ плазмы в тканях мозга, лёгких, что становится причиной развития интерстициального отёка.

Заключение. Тактику лечения больных с сочетанной ЧМТ необходимо разрабатывать с учётом характера нару¬шений метаболической активности головного мозга и лёгких, результатов объективных балльных критериев оценок тяжести повреждений и принципов ортопедического damage control.

Ключевые слова: политравма, сочетанная травма, метаболизм, гемокоагуляция, венозная кровь -

Клинико-инструментальная и морфологическая характеристика болезни Банти

ГАЙБУЛОЕВ М.М., КАХАРОВ М.А., БАРОТОВ И.Ш.

КАФЕДРА ХИРУРГИИ С КУРСОМ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ ХУДЖАНДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ТИППМК

В работе проанализированы результаты диагностики и лечения редкой патологии селезенки и печени – болезни Банти. Проведено гистологическое исследование биоптатов печени и селезенки на различных стадиях заболевания. На достаточном клиническом материале показана эффективность оперативного лечения в первой и второй стадиях, что улучшает качество жизни больных и стабилизирует состояние ретикулоэндотелиальной системы. В третьей стадии болезни Банти рациональным является проведение симптоматического лечения. -

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛОВОГО И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПАЦИЕНТОК СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА

Касымова З.Н., Кадамалиева М.Д., Абдурахманов М.К.

Некоторые особенности полового и физического развития пациенток северного Таджикистана

Ключевые слова: половое и физическое развитие, окружающая среда, репродуктивное здоровье.

Проведенные исследования пациенток северного Таджикистана выявили некоторые особенности полового и физического развития, а также акушерские и перинатальные осложнения в период беременности и родов.

-

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯИ БОЛЬНЫХ С ФЛЕГМОНАМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Гафаров Х.О.

Качество жизни как критерий оценки эффективности лечения больных с флегмонами челюстно-лицевой области

Ключевые слова: качество жизни, общий показатель качества жизни, физическое функционирование, социальный статус, эмоциональный статус, состояние общего благополучия, гнилостно-некротическая флегмона, послеоперационный период, специфическая антибактериальная терапия.

Изучены показатели качества жизни у 12 больных с гнилостно-некротическими флегмонами челюстно-лицевой области в раннем послеоперационном периоде. Установлено, что КЖ зависит от возраста, пола, распространенности воспалительного процесса, степени интоксикации, наличия сопутствующих заболеваний, а также метода проводимого лечения. Выявлено, что на 30-е сутки после операции общий показатель качества жизни у больных, которым проводились специфическая антибактериальная и иммуномодулирующая терапии (основная группа), составил 95 баллов (повышение на 53 балла), а у больных, получавших традиционную терапию (контрольнаягруппа), — 81 балл (повышение на 30 балла).

-

Современный взгляд на подагрическую нефропатию

ШУКУРОВА С.М., ДЖОНОЗАРОВА Д.Х., АХУНОВА Н.Т.

Кафедра пропедевтики внутренних болезней ТГМУ им. Абуали ибн Сино; Кафедра терапии с курсом эндокринологии ТИППМК

Кафедра пропедевтики внутренних болезней ТГМУ им. Абуали ибн Сино; Кафедра терапии с курсом эндокринологии ТИППМК

Настоящая статья отражает литературный обзор на тему подагрической нефропатии, охватывающий данные международных исследований последних лет. В ней широко раскрыты этиология и патогенез заболевания с точки зрения передовых исследователей современного научного мира. Статья открывает новый взгляд на подагрическую нефропатию, приводя для сравнения разнообразные точки зрения.

Комментарии